27 Set Follia artica. Il ventre psicotico dell’antropologia

Partiamo dal racconto di Pierre Déléage, La folie arctique.

Émile Petitot, francese, Oblata di Maria Immacolata, parte come missionario in Canada nel 1862. La sua destinazione finale è la piccola missione cattolica di Nostra Signora della Buona Speranza, in terra Dene, annessa al Fort Good Hope, sul fiume MacKenzie, area del Great Bear Lake. Qui trascorre 12 anni. Frequenta assiduamente le tribù locali. Prova all’inizio una forte repulsione fisica. Presto è attratto sempre più intensamente. Le giovani lo corteggiano con audacia insolente. Ma il missionario è sedotto dai ragazzi. Li spia da lontano, li segue nella foresta, si masturba di continuo in cerca di pace. Gli piacciono i loro corpi, e anche il loro modo di vivere, nomade su territori immensi e vergini, in apparenza senza confini, lo spazio giusto per il suo bisogno di perdere gabbie, vincoli e limiti.

Si innamora di uno di loro, Dzanyu, che ribattezza Hyacinthe, poi di altri. Hanno rapporti. Si meraviglia dell’indifferenza generalizzata della tribù per l’erotismo tra persone dello stesso sesso. Per lui non è così. Sprofonda nella colpa. La sua struttura paranoidea trova il pretesto atteso. Si convince che tutti parlano di lui, ironizzano, raccontano dettagli, lo prendono in giro. Ne parla al suo vescovo, cerca di dedicare a dio le sue «amicizie particolari”. Non funziona. La paranoia diventa una comunità paranoica di nemici che vuole ucciderlo. Percepisce ovunque voci e segnali evidenti di questa cospirazione. Appoggiandosi sui lavori di un suo parente noto ‘alienista’, Prosper Despine, capovolge la paranoia sul suo oggetto: i Dene sono colpiti da « contagion morale », una patologia psichiatrica generalizzata, folie à plusieurs sempre pronta ad esplodere in episodi di hystérie arctique, la pibloktoq inuit

Intanto il suo pensiero costruisce un altro percorso. Si interroga sull’origine etnica dei Dene. Coglie nei loro tratti somatici evidenze semitiche. Appoggiandosi su brandelli di frasi di altri esploratori, si convince che i Dene, forse unici tra le popolazioni del Grande Nord, sono Ebrei. L’ultima delle 12 Tribù d’Israele – la Tribù di Dan, una delle due non menzionate dall’Apocalisse – è diventata in qualche modo i Dene. Cerca le prove nelle norme sociali, nelle mitologie, nei riti e cerimonie, nel linguaggio. Ovviamente le trova. L’Antico Testamento, più di rado anche il Nuovo, hanno riscontri puntuali, a volte fino nei dettagli, con le narrazioni Dene, dai tabù alimentari fino al Diluvio Universale, dalle Creazione a Giona e la Balena, dalla cacciata dal Paradiso terrestre alla redenzione dell’umanità da parte del figlio di dio ecc.

Essere Ebrei deve star scritto nei corpi. Petitot insegue nei Dene la presenza della circoncisione e del suo rito. Cerca con gli occhi il pene dei maschi, traccia in altri esploratori osservazioni di conferma. Si convince facilmente. Ma il reperimento della Dodicesima Tribù d’Israele segnala l’arrivo della fine della Storia. La conquista delle anime dei Dene significa un trionfo escatologico. Per vincere la concorrenza sleale dei Protestanti, occorre allearsi con questi decisivi resti di Israele. Occorre rimanere cattolici e farsi ebrei/Dene, ebrei erranti. Occorre circoncidersi. Glielo chiedono a mezza bocca i Dene (“ancora non sei dei nostri”), e glielo chiede la sua funzione messianica di gestore dell’Apocalisse.

Petitot implora i Dene e i suoi co-missionari di circonciderlo. Non lo fanno, e disperatamente cerca di farlo da solo a varie riprese con una pietra tagliente. Pezzetto dopo pezzetto, mutila il prepuzio producendo emorragie femminili tra le gambe (le « ferite simboliche » di Bettelheim), ne trasforma frammenti in ‘reliquie’ che dà alle donne Dene per le guarigioni. Castrazione interminabile, forma erotizzata del martirio cui aspirava.

L’aggressione verso sé stesso diventa presto violenza contro gli altri. La Parusia che si compirà con il ritrovamento e la conversione degli eredi della Tribù di Dan implica in precedenza lo scatenamento dell’Anticristo. La figura del Male si scaglia contro Petitot, strumento della Parusia, ma presto Petitot stesso diventa l’Anticristo, o lo vede intorno a sé. L’autodistruzione si converte in tentativi di omicidi, improvvise crisi di furore armato verso gli altri missionari.

Torna in Francia per due anni, tra il 1874 e il 1876. I sintomi deliranti sembrano attenuarsi e scomparire. Riparte per il territorio atabascano. Il delirio riprende, ipertrofico. Altri 6 anni e nel 1881 il suo vescovo lo fa internare in un ospedale psichiatrico a Montreal, poi lo rimanda in Francia. Vi finirà parroco in un piccolo villaggio di 500 anime, dimenticato.

La vicenda che ci racconta Déléage ha l’evidenza delle narrazioni ortodosse. Non manca nulla. L’omosessualità incontenibile e inaccettabile, la castità impossibile, la colpa senza fine, la castrazione come punizione radicale, le rappresentazioni grandiose di se stesso, l’euforia maniacale, le costruzioni paranoidee e i deliri di riferimento, l’Io grandioso che esige spazi illimitati per esistere, l’assoggettamento ribelle a entità paterne potenti, l’identificazione con il persecutore, la megalomania messianica, le fantasie apocalittiche di fine del mondo e della storia, l’alleanza con il Popolo Eletto, la confusione con il cosmo. Una vicenda psichiatrico-psicoanalitica, con la giusta quantità di stranezza, esotismo e toni forti che serve per una narrazione avvincente.

******

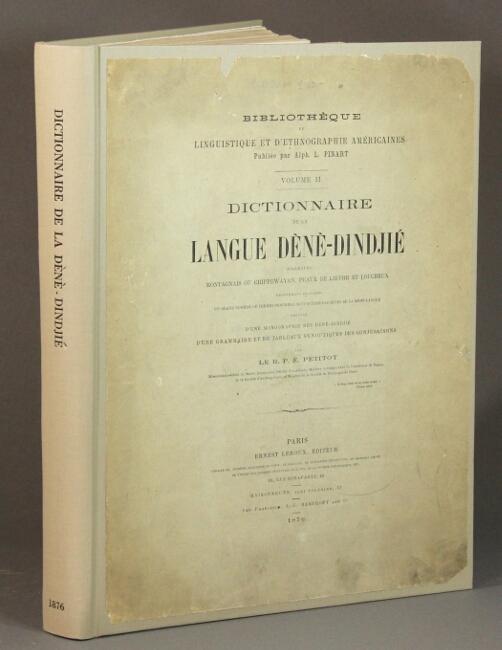

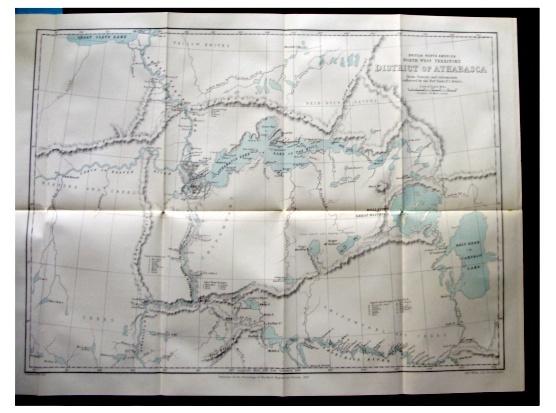

Ma c’è un altro Petitot, l’etnografo, l’antropologo, il linguista, il cartografo, l’artista. Percorre per anni territori inesplorati e pericolosi, spesso per primo, in condizioni climatiche e ambientali estreme. Disegna mappe accurate di estese aree largamente ignote, tra il Grande Lago degli Schiavi e il Grande Lago dell’Orso. Censisce le comunità Dene e Inuit, le organizza in categorie micro-etniche, distingue, confronta, classifica. Per rendere efficace il lavoro missionario, prepara dizionari dei principali dialetti Dene, poi della lingua degli Inuit del MacKenzie. Forte delle sue crescenti competenze linguistiche, trascrive e traduce storie orali, leggende, miti, tradizioni, racconti di vicende sciamaniche, descrizioni di cerimonie e di riti religiosi. Prende appunti sulla vita aborigena, disegna schizzi dei villaggi e dei paesaggi. Riempie migliaia di pagine, e manda resoconti dettagliati che vengono pubblicati sulla rivista degli Oblati. Nel 1874 completa la sua opera più importante, il Dictionnaire de la langue dènè-dindjié, completo di una grammatica dettagliata, pubblicato a Parigi e a San Francisco nel 1876.

Arrivano riconoscimenti. La Société d’Anthropologie de Paris e la Société de Philologie lo cooptano come membro. La Sociéte de Géographie de Paris premia le sue mappe dell’Ovest artico canadese. Il Ministero francese della Education Nationale gli conferisce un riconoscimento importante. Nel 1883 riceve dalla Royal Geographical Society di Londra il suo ambito premio di esplorazione artica. Buona parte delle sue field notes è andata perduta, ma alcuni suoi volumi sono ancora oggi letti, citati, ristampati e in commercio. Ancora oggi diversi fiumi o isole del Nord Ovest canadese artico e subartico portano alcuni dei nomi di Petitot. Ancora oggi è visitabile la Cappella di Nostra Signora della Buona Speranza, sul luogo della missione di Fort Good Hope, progettata e decorata per larga parte dal missionario anche con dipinti e sculture lignee tra il 1864 e il 1878: il Governo canadese l’ha dichiarata sito storico nazionale nel 1977. E ancora di recente – 1975 – il Canada ha voluto riconoscere il valore dell’opera di Émile Petitot con una targa a Mareuil-lès-Meaux, il villaggio dove ha trascorso da parroco gli ultimi trenta anni della sua vita.

*****

Questo Petitot nel libro di Deléhage non c’è. All’autore interessa il « maître fou », la storia di un delirante marginale vagabondaggio umano e teorico in terra incognita, dove la follia produce sembianti di pseudoconoscenza. Déléage non attribuisce valore e non dedica attenzione alle migliaia di pagine etnografiche che il missionario-antropologo ha prodotto in modo frenetico. Non racconta delle sue grammatiche dizionari e classificazioni. I suoi repertori di materiali appaiono sulla scena solo quando sono evocati da ipotesi vaneggianti. Quando parla delle ‘idee’ di Petitot, è per sottolineare le strutture visionarie di una solitaria « folie raisonnante », in quegli anni uno dei nomi del delirio paranoico. Cita en passant la sua simpatia per l’antipsichiatria, certo non Basaglia ma il secondo R. D. Laing, David Cooper, e la coorte dei mistici della ‘psicosi’. Di Petitot gli piace che sia stato un esploratore estremo di spazi sul limite del mondo e di sé stesso. Portatore di un modello ‘eroico’ dell’antropologo/etnologo che paga con la sua persona e corpo il suo bisogno di conoscere percorrendo territori insoliti lungo sentieri non tracciati per disegnarne le mappe a prezzo di sé.

*****

Per me invece l’avventura umana di Emile Petitot è stata una complicata astuzia conoscitiva al servizio di una fallacia epistemologica. Messo di fronte ad uno spazio e ad un universo culturale totalmente altri, il missionario/etnografo ha pensato che l’unico modo per com-prenderlo era diventare quel territorio e quei sistemi culturali. Impadronirsene con la costruzione delle sue mappe e dando nomi al mondo. Afferrarlo disegnandolo e descrivendolo. Assorbirlo tramite la partecipazione totale, la carne, il sesso, il freddo, la fatica, il cibo, la promiscuità. Appropriarselo tramite il sistema delle parole, delle grammatiche e delle sintassi, le forme profonde del pensiero e le categorie primarie delle percezioni e sensazioni. Incorporarlo tramite i suoi miti, tradizioni, riti. Darsi un corpo circonciso. In altri termini, farsi Dene per conoscere totalmente i Dene.

Conoscere è perdersi nell’oggetto da conoscere, superare la separatezza intollerabile tra me e la realtà. L’osservazione piena esige l’identificazione. Solo se sono tutt’uno con l’oggetto, posso realizzare l’empatia come unica conoscenza piena e immediatamente evidente. Il mondo del cosiddetto ‘altro’ mi è del tutto trasparente perché io sono l’altro, e il suo mondo è il mio. Lo sguardo dell’etnologo o dell’antropologo non può mai essere «da lontano” ma da dentro. L’osservatore non si immerge nell’osservato, vi si disperde.

Per questa visione mistica dell’antropologia, Petitot ha costruito i suoi comportamenti e mobilitato la sua ‘pazzia’. Ha messo in scena per sé e per gli altri – i Dene, gli Inuit, i colleghi missionari, i vescovi, gli antropologi, etnologi, esploratori ecc – la perdita del confine, l’abbandono della pelle (quel ripetuto frenetico denudarsi di tutti i suoi vestiti a -30°C) per mutarsi in altro. In una pagina celebre sulla struttura triadica della psiche, Freud aveva definito l’Io come il « Grenzwesen », l’essere del confine, condensato nella pelle. Per identificarsi con l’oggetto che non deve essere oggetto, Petitot deve perdere l’Io, dissolvendolo con metodo in una fantsmagoria di identità:

Scrive Déléage:

À l’acmé des episodes schizoïdes du missionnaire, […] les identités s’entrechoquaient, se superposaient dans une confusion incandescente et hallucinée. Et après les crises les plus violentes, Jean Séguin [il collega missionario a Fort Good Hope] faisait […] la somme des mutations de son confrère déchu:

“Pendant huit jours il s’est cru juif, mahométan, païen, sauvage, l’antéchrist, le Christ, un ange, etc. etc.”

“Pendant la nuit il devint tantôt protestant, tantôt juif, tantôt mahométan, bouddhiste, etc., etc. “

“Il pensait alors être le juif errant.”

“Il était tantôt juif, turc, bouddhiste, le démon, l’antéchrist ou le bon Dieu”. (p. 84)

Non episodio schizoide, come vuole il riduzionismo psichiatrico di Déléage, ma strategia mistica. Essere centomila per non essere più uno ma nessuno, involucro vuoto pronto a riempirsi totalmente dell’oggetto.

Nel 1767, cento anni prima, nel Paradoxe sur le comédien, Diderot aveva demolito la tesi che l’attore debba identificarsi con il suo personaggio diventandolo. L’attore efficace è quello che studia il personaggio e se ne costruisce freddamente un “modello ideale”, rimanendo razionale, distante ed esterno. La sua passione scenica è una recita, una messa in scena largamente ragionata. Non è ‘posseduto’ dal ruolo, lo possiede pensandolo e ripensandolo. Lo stesso accento sulla separazione pervade quel grande laboratorio dell’interazione controllata tra due individui che è la relazione psicoanalitica. L’empatia è fatta di tutto il consapevole pluriesplorato magma interno dell’analista, ma mediato e costretto alla distanza dal setting e dall’addestramento sempre precario a stare in uno spazio e in una postura terza: empatia potente perché critica, identificazione sempre parziale, fluttuante e tradotta.

Stessa postura mentale e emotiva profonda per l’etnografo e l’antropologo. In un bel capitolo dei Tristi tropici, Lévi-Strauss ci dà la sua personale esperienza primaria del diventare etnografo – la sua Ur-Erlebnis. La trova in un suo gioco infantile: camminare lungo la linea di faglia tra due stratificazioni geologiche, stare simultaneamente di qua e di là dalla « secrète fêlure », la crepa segreta in cui si giustapponevano flore diverse e epoche geologiche tra loro lontanissime. Un apprendistato decisivo: poteva abbracciare con lo sguardo nello stesso momento il di là e il di qua dal confine, spostarsi rapidamente e senza sforzo da una parte e dall’altra, vedere ciascuna dal punto di vista dell’altra, assumendo mediante il semplice attraversamento di una linea quel « regard éloigné » di cui avrebbe scritto quasi trent’anni dopo. In questa particolare posizione euristica sta, secondo Lévi-Strauss, la capacità conoscitiva dell’etnografia, che la apparenta alla psicoanalisi: il fatto di collocarsi non da una parte o dall’altra, ma sulla linea d’ombra tra due diverse culture e società, nel luogo in cui si crea un scarto tanto minuto quanto irriducibile tra due segmenti della realtà esterna o psichica, nella identità duplice che consente di conoscere ciò che le identità semplici non potranno mai vedere: simultaneamente, i due lati del confine e della realtà.

Proprio il « regard éloigné » era lo sguardo che l’etnografo Pétitot non poteva tollerare. Eppure non poteva evitarlo. Per quanto facesse, non poteva essere Dene o Inuit. Rimaneva sempre in qualche modo un missionario francese. Parte di A, aspirava a mutarsi in B ma non riusciva a non essere sempre anche A. Viveva come colpa e dolore, e non come ricchezza fertile, la posizione scissa del traditore, costretto a vedere/vivere i Dene con l’occhiale ineliminabile del francese Oblata di Maria Immacolata; e a vivere/vedere la Francia, la sua Chiesa, Maria Immacolata, se stesso e i suoi mondi attraverso i (presunti) liberi corpi e miti dei Dene negli spazi vergini e inesplorati del Nord Ovest canadese. Sempre « straniero interno », sempre ad occhi spalancati, senza il riposo di un battito di palpebre e di una appartenenza definita .

Il delirio ‘schizoide’ non era una causa, come nella lettura povera di Déléage. La sua scissione condensava e agiva al livello delle emozioni e dei comportamenti la posizione euristica insostenibile dell’etnografo/antropologo/artista/missionario/esploratore francese Petitot. Il delirio funzionava come una risonanza psichica complessa, una eco, mentre senza poterlo capire Petitot percorreva la logica del tradimento, le sue strategie e manifestazioni. Omosessuale, come insopprimibile ricerca dell’identico. Traduttore, come ogni traditore sul confine di molte lingue/gruppi. Ebreo, come colui che appartiene e non appartiene mai del tutto. Onnipotente e pressoché divino/anticristo, come chi vede non uno ma insieme i due lati della realtà. Inventore delle origini di un popolo, cioè del mondo – i Dene della Dodicesima Tribù di Dan. Mappatore di territori in attesa di forma e di nome. Missionario nel nucleo più primitivo dell’essere missionari, ovvero sciamanico impossessatore e trasformatore di anime. Esiliato. E poi scrittore forsennato, di migliaia e migliaia di pagine, per ritrovare un qualche transitorio appagamento nella funzione terza della pagina bianca e nella struttura triadica del segno.

Una singolare vicenda.

La Chiesa di Nostra Signora della Buona Speranza, costruita e quasi completamente decorata da Petitot

L'interno della chiesa. I colori della volta stellata sono stati ottenuti da Petitot con le bacche selvatiche e le erbe che raccoglieva intorno alla Missione

Petitot River al disgelo di primavera. Uno dei luoghi del Nord Ovest canadese che portano il suo nome